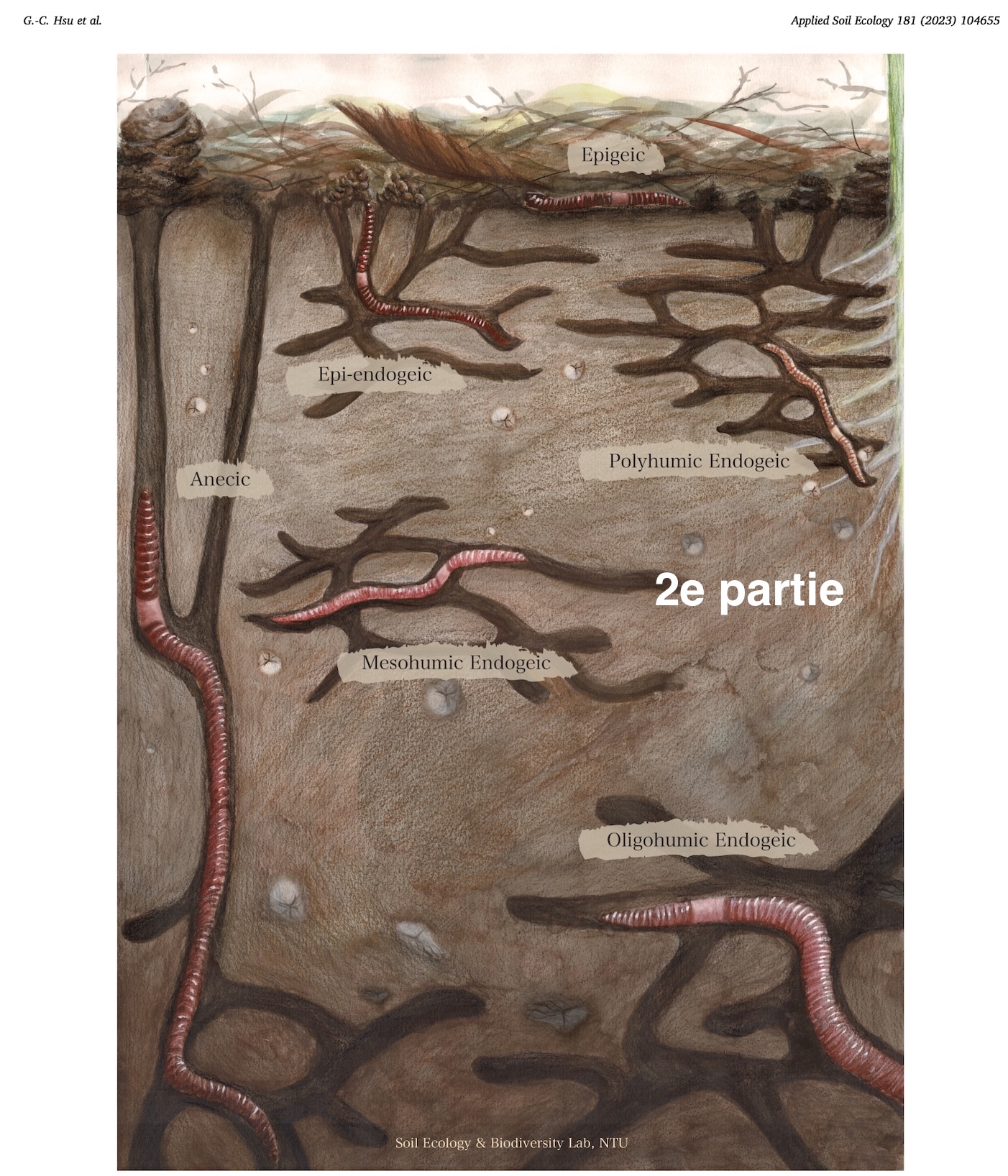

Hsu et al ont proposé le graphique ci-joint illustrant les principales catégories écologiques de vers de terre. Au Maryland, ils ont étudié les espèces présentes dans des champs cultivés en maïs-soya-blé sans travail de sol, un site tout juste reboisé après 34 ans de monoculture de maïs, et des forêts de feuillus matures. Ils ont utilisé la présence naturelle d’isotopes 13C et 15N dans les sols pour catégoriser les aliments des vers, matières organiques (MO) diverses et sols. Ils peuvent ainsi situer les zones d’activité des espèces présentes. Ils ont noté des différences de comportement pour la même espèce dans les trois sites. Ils insistent aussi sur le fait qu’un juvénile n’a pas les mêmes capacités ni les mêmes comportements qu’un adulte de la même espèce. Seules les espèces pérégrines présentes chez nous seront citées.

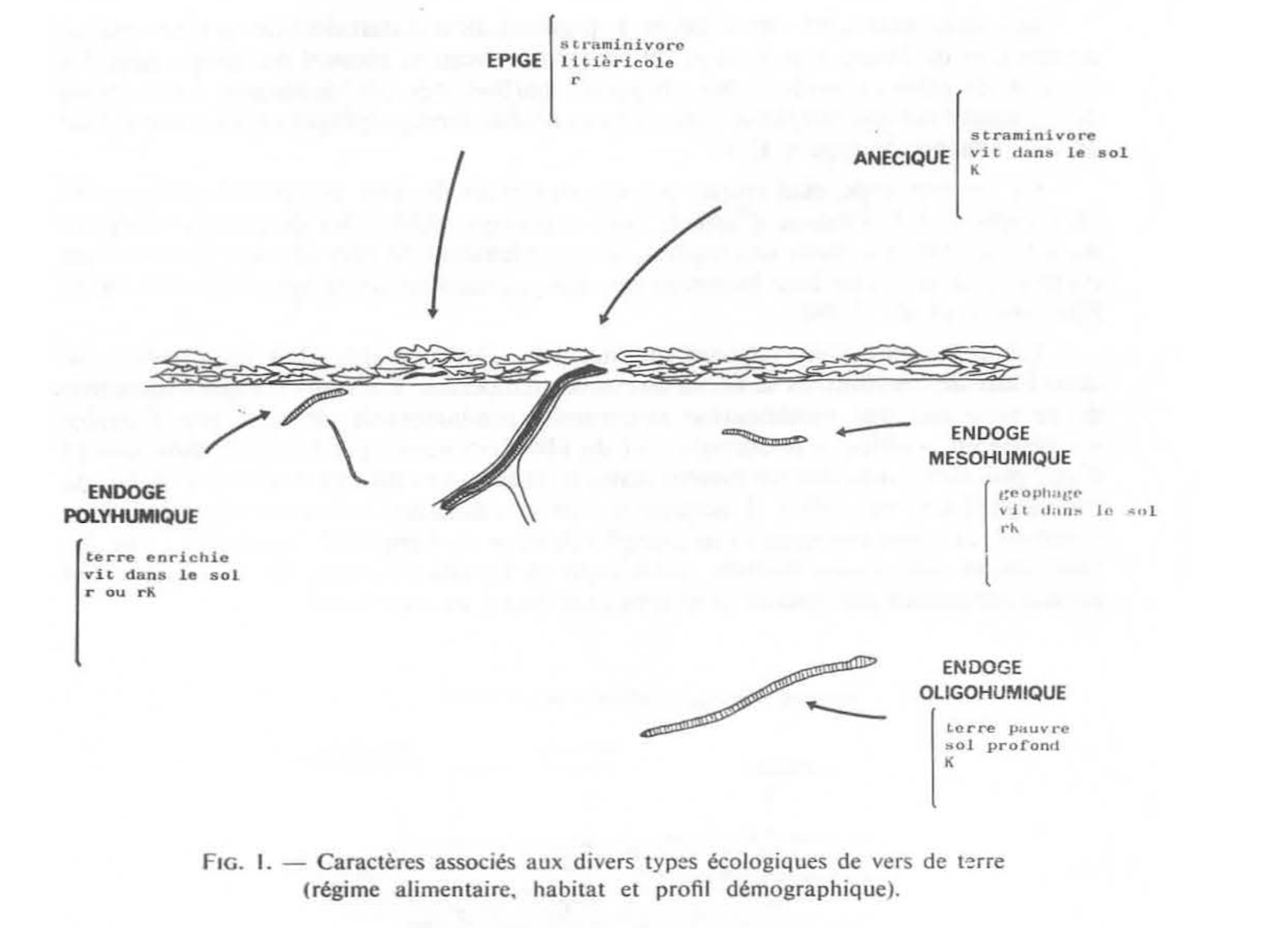

Les endogés classifiés par Lavelle comme polyhumiques vivent et s’alimentent dans le sol le plus riche en MO, près de la surface. Ils trouvent par exemple juste sous la litière des boulettes fécales d’enchytréides, d’arthropodes et de vers épigés, mais se nourrissent aussi de la rhizosphère, de racines mortes. Et aussi dans les agroécosystèmes de déjections et résidus enfouis par le travail de sols. Ils se déplacent beaucoup à l’horizontal. À l’occasion, ils prélèvent des MO dans la litière et rejettent des déjections en surface. Ils sont les plus abondants dans nos agroécosystèmes tempérés (svp voir la précédente publication : Catégories écologiques des vers de terre.) Lavelle y a inclus Aporrectodea caliginosa, A. rosea, Allolobophora chlorotica; Hsu et al y ajoutent Octolasion lacteum (syn. tyrtaeum) et Ap. trapezoides.

O. cyaneum est classé par Lavelle comme endogé mésohumique, évoluant plus profondément que les précédents dans un sol plus minéral, moins riche en MO. Ils sont géophages, c'est-à-dire qu’ils mangent de la terre pour se nourrir et se déplacer rejetant les déjections derrière. Les déplacements horizontaux sont importants.

Présents seulement dans les zones tropicales, les endogés oligo-humiques mangent plusieurs fois leur poids de terre par jour, ne sélectionnent pas de matières organiques et ne digèrent que la MO intégrée au sol. Ils vivent dans les horizons B et C du sol, souvent à 30-40 cm de profondeur. Lavelle Spain 2001. Chez nous, on retrouve des anéciques à ces profondeurs.

Peu pigmentés, les endogés ne font pas de galeries stables.

En général quels sont les aliments consommés par les espèces endogées? Elles mangent beaucoup de terre pour se déplacer, y compris la MO qui est dans cette terre, mais aussi de façon sélective ou simplement par ce que faisant partie de la terre mangée : des bactéries, des champignons, de petits nématodes, des protistes, des racines mortes et même un peu de racines vivantes, du fumier et des débris végétaux intégrés dans le sol, et d’autres animaux du sol, des graines de mauvaises herbes, parfois des graines semées, des tissus de plante en décomposition; des algues et des cyanobactéries à la surface. À la différence de certains anéciques, les endogés ne reconsomment par leurs vieilles déjections de façon sélective, mais seulement lorsqu’elles sont complètement intégrées au sol. Lavelle, Spain op. cit. Selon Potapov 2021, la principale source nutritive des endogés ce sont les bactéries qu’ils consomment avec le sol, suivies des MO intégrées au sol.

Nos connaissances progressent.

Denis La France.

Enseignant et expert en agriculture biologique, CETAB+

Pour plus d’infos et voir les précédentes publications : www.lesversetlaterre.bio

Hsu, G.C., K. Szlavecz, C. Csuzdi, M. Bernard, C.-H. Chang, 2023, Ecological groups and isotopic niches of earthworms, Applied Soil Ecology, 181,104655

Lavelle, P., 1981. Stratégies de reproduction chez les vers de terre. Acta Oecol-Oec. Gen. 2, 117–133 (source du 2e graphique)

Lavelle, P. and A.V . Spain. 2001. Soil Ecology, Kluwer Scientific, Amsterdam.

Potapov, A. M., Tiunov, A. V., Scheu, S., Larsen, T. & Pollierer, M. M.(2019). Combining bulk and amino acid stable isotope analyses to quantify trophic level and basal resources of detritivores: a case study on earthworms. Oecologia 189, 447–460.

Commentaires