Si j’analyse l’éducation que j’ai reçue durant les années 50-60, la nature était considérée comme séparée des humains. Je connais peu les philosophies orientales, mais en Occident les grandes religions monothéistes ont assez clairement établi l’humain comme une entité séparée de la nature. Divers philosophes ont réfléchi à cette question et à l’époque des Lumières, notamment sous l’influence de Spinoza, on a vu émerger une remise en cause de cette séparation avec la nature. Mais le matérialisme domine les conceptions actuelles; le capitalisme, très marqué par le protestantisme, impose une vision néo-libérale où la nature devient une source de profit tout comme l’exploitation des plus faibles par les plus puissants. En fait le système est fortement manipulé à leur avantage par les plus riches. Il est conçu pour canaliser le maximum de richesses vers les très riches.

Les humains sont en train de détruire le monde naturel dont ils dépendent et dont ils font partie. Oserais-je parler d’un suicide inconscient?

Dans ma vie j’ai vu émerger une série d’avertissements et j’ai décidé de faire carrière à développer l’agriculture biologique, une démarche humaniste respectueuse de la nature.

J’ai parlé en introduction des avertissements de Schumacher.

Si je fais une liste de ceux qui m’ont marqué, je retrace Sir Albert Howard et Rudolf Steiner, les deux fondateurs de la culture biologique, durant la première moitié du 20e siècle.

J.I. Rodale, fondateur de la revue Organic Gardening and Farming et pionnier du bio aux USA.

E.E. Pfeiffer, auteur de La Fécondité de la terre (1938) et, avec Howard, pionnier du compostage.

Rachel Carson, auteure de Silent Spring en 1962, qui a lancé un appel considéré par plusieurs comme le départ du mouvement « écologiste.»

Henri-Charles Geffroy, fondateur de La Vie Claire, dont j’ai fréquenté les épiceries où j’ai découvert le pain bio en France en 1972-73.

Ils mettaient en cause les voies adoptées par l’agriculture et leur impact sur les humains et leur alimentation. Je traiterai d’eux dans un texte dans la section agriculture.

Le Club de Rome a publié Les limites à la croissance en 1972, avant le premier choc pétrolier. Certaines de leurs projections ne se sont pas avérées, mais dans l’ensemble, quand on regarde l’ampleur de la crise actuelle, ils avaient vu juste.

New Internationalist est la seule revue à laquelle je suis encore abonné. Elle défend une perspective altermondialiste. Je l’ai découverte en 1978.

James Lovelock et Lynn Margulis, ont lancé durant les années 70 l’Hypothèse Gaïa qui présente la planète entière comme un organisme vivant.

Mgr Gérard Drainville, professeur de biologie et évêque, a publié en 1985 Espoirs et Défis de l’agriculture dans le Québec d’aujourd’hui, une lettre pastorale. Plusieurs changements positifs ont vu le jour depuis mais sa mise en garde sur l’écologie est encore valide. Il lançait un appel en faveur de l’agriculture biologique. Il a rédigé la préface de mon livre La culture biologique des légumes.

La conférence de Rio en 1992 a vu les débuts des grandes rencontres organisées par l’ONU pour tenter d’amener des solutions aux multiples crises qui menacent l’avenir de notre petite planète.

La seule véritable solution consiste en un changement majeur des modes de vie des êtres humains, en particulier des plus riches qui accaparent les ressources au détriment des plus pauvres.

Verger bio au Brésil

Le 17 décembre 2024 un rapport est lancé par l’IPBES. « L’évaluation des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation, la santé et le changement climatique (évaluation Nexus) » aborde des crises mondiales interdépendantes. Les experts de l'IPBES proposent des options de réponse positives et proposent de : « Décloisonner les problématiques grâce à une prise de décision intégrée et adaptative. »

Extraits de l’article d’Éric-Pierre Champagne, La Presse, 18 décembre 2024

« Un changement transformateur pour un monde juste et durable est urgent, nécessaire et difficile, mais possible, pour stopper et inverser la perte de biodiversité et sauvegarder la vie sur Terre. Il est nécessaire pour répondre aux défis et aux crises environnementales mondiales, notamment la perte de biodiversité, le changement climatique et la pollution », écrivent une centaine de scientifiques issus de 42 pays dans un document choc d’une cinquantaine de pages dévoilé mercredi.

Les coûts sociétaux et environnementaux occasionnés entre autres par les énergies fossiles, l’agriculture et la pêche totaliseraient jusqu’à 25 000 milliards de dollars américains par année, analyse l’IPBES.

Dans son nouveau rapport, l’organisation onusienne affirme que des changements transformateurs sont nécessaires « parce que les approches précédentes n’ont pas réussi à stopper ou à inverser le déclin de la nature à l’échelle mondiale, ce qui a de graves répercussions sur l’économie mondiale et le bien-être de l’homme ».

« Dans le cadre des tendances actuelles, il existe un risque important que plusieurs points de bascule biophysiques irréversibles soient franchis, notamment le dépérissement des récifs coralliens de basse altitude, le dépérissement de la forêt amazonienne et la perte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental », ont affirmé les trois coprésidents du rapport d’évaluation, les professeurs Karen O’Brien, Arun Agrawal et Lucas Garibaldi. (…)

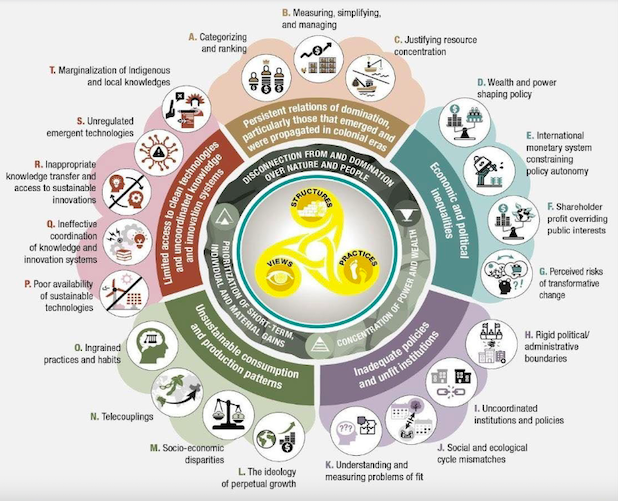

Le rapport identifie les causes indirectes ou sous-jacentes au déclin de la biodiversité partout sur la planète. Trois facteurs clés sont mentionnés : la déconnexion et la domination de la nature et des personnes; la concentration du pouvoir et des richesses; ainsi que la priorité donnée aux gains matériels, individuels et à court terme.

« Ensemble, ils sapent l’efficacité des efforts de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité et contribuent aux défis et aux obstacles au changement transformateur », soulignent les auteurs.

Revoir les paradigmes économiques

Les experts de l’IPBES recommandent des « changements transformateurs dans les secteurs qui contribuent fortement à la perte de biodiversité », notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche, les infrastructures, l’exploitation minière et les secteurs des combustibles fossiles.

Pour y arriver, ils proposent entre autres de revoir les « paradigmes économiques et financiers dominants » et d’adopter des outils capables de mesurer l’économie, mais également des aspects sociaux, culturels et environnementaux.

« Faire évoluer les points de vue et les valeurs dominantes de la société pour reconnaître et donner la priorité à l’interconnexion entre l’homme et la nature est une stratégie puissante de changement transformateur », avancent les scientifiques.

Fin de la citation

Ce rapport :

Source : https://www.ipbes.net

Résumé pour les décideurs politiques :

Graphique synthèse sur les causes des crises multiples.

Dans la conférence Bio pour tous du CETAB+ en 2024 j’affirmais que la vraie solution à la crise planétaire c’est la justice sociale et la transformation du système économique inégalitaire basé sur la surconsommation, le gaspillage, l’exploitation des plus pauvres, et sur la surexploitation destructive des capacités de la nature au profit d’un petit nombre.

Mon père gagnait 2000$ par année, on était pauvres, on vivait sobrement, sans voiture, mais sans manquer de l’essentiel. Une vie satisfaisante. C’est par notre façon d’aborder l’économie que nous sommes en train de détruire la vie sur terre. Et les solutions ne passent que très partiellement par des choix individuels. Oui on doit commencer par chercher notre épanouissement ailleurs que dans la surconsommation. Mais il faut changer les comportements humains à l'échelle planétaire. Transformer la civilisation. Le contraire d'une Révolution industrielle.

Denis La France

Enseignant et expert en agriculture biologique

Le 23 décembre 2024

Commentaires