Date de publication originale : 25 juin 2023

Depuis plus de 45 ans, j’enseigne que si on veut améliorer la fertilité d’un sol pour de meilleurs rendements, il faut l’approfondir. En complément d’autres mesures, les vers de terre joueront un rôle primordial. En particulier les anéciques, Lumbricus terrestris étant le plus fréquent et Aporrectodea longa plus rare (J’en cherche.) Dans un assemblage équilibré avec quelques espèces d’épigés et d’endogés dont les fonctions sont complémentaires, les anéciques qui pénètrent profondément dans le sol ont, à moyen terme, un impact majeur.

Comment approfondir un sol? Le sujet est vaste, d’abord parce qu’on a environ 700 sols différents au Québec et leurs caractéristiques varient pas mal. Mais il y a plusieurs pratiques connues.

D’abord aménager un écosystème diversifié, c’est-à-dire le contraire que ce que la Montérégie nous propose comme modèle depuis son invasion par le maïs durant les années 60. Planter un réseau d’arbres et d’arbustes diversifiés, complété par diverses herbacées favorables à la biodiversité. Installer aussi des nichoirs pour les oiseaux et chauve-souris et diverses annexes au sol, bûches, tas de branches, de feuilles, de copeaux et de pierres. Si possible, des étangs et zones humides doivent aussi être présents. Ces refuges serviront à la colonisation des champs cultivés par les oiseaux et insectes auxiliaires, les pollinisateurs, mais chose méconnue, aussi par les vers de terre, la faune et les microorganismes des sols.

Puis faire de la place dans la rotation à des cultures avec enracinement profond. L’idéal est de mettre quelques années de foin dans la rotation, ou même, pour les horticulteurs, du foin en engrais vert fauché, non-récolté. Un grand nombre d’études démontrent qu’une séquence en prairie est favorable à la vie du sol. Des recherches en cours font la part belle à des espèces dont les racines pénètrent particulièrement profond comme la fétuque élevée, le brome, le dactyle, le trèfle rouge, la luzerne, la chicorée fourragère, entre autres. Au Québec, les vers de terre et les racines sont considérés les deux plus importants « ingénieurs » du sol. La première fonction de ces ingénieurs est de créer un milieu qui est globalement propice à la vie de tous les êtres qui dépendent du sol. Et les êtres qui dépendent du sol, ce ne sont pas seulement ceux qui y résident, mais aussi les humains et les animaux qui vivent en surface. Donc durant une séquence peu perturbée, comme quelques années en foin, les anéciques vont consommer en profondeur les nombreuses racines mortes et cette combinaison racines/vers est la façon la plus facile de créer des biopores qui approfondissent le sol graduellement. Il importe de décompacter ou fissurer avant leur implantation les sols qui sont si compacts qu’ils bloquent la pénétration des racines. Une telle compaction peut résulter de mauvaises pratiques agricoles communes, comme le travail en sols mouillés, ou de facteurs pédologiques naturels comme la présence d’alios dans les podzols.

Couvrir les sols au moyen d’engrais verts avec des racines profondes est la seconde stratégie. Certains horticulteurs en sont même à semer des engrais verts au printemps avant des cultures de fin de saison. Les engrais verts peuvent être associés dans une culture principale comme une céréale (trèfle rouge et raygrass annuel par exemple), semés en intercalaire entre les rangs de cultures sarclées (ex. : plusieurs espèces utilisables dans le maïs grain, du seigle d’automne au printemps entre des cucurbitacées, du trèfle incarnat entre plusieurs légumes), et même l’installation d’une couverture de sol permanente à base de vivaces dans le vignoble ou les petits fruits. Privilégier le plus souvent possible des espèces à enracinement profond et utiliser des systèmes de préparation des sols peu perturbateurs. Plus facile avec des herbicides, plus difficile en bio, en cultures légumières, avec des plants transplantés. Et attention au raygrass annuel alternatif qui fleurit la première année et peut devenir une mauvaise herbe. Les engrais verts dérobés de fin de saison sont souvent les plus faciles dans les cultures horticoles. Préparez-vous, ça se planifie à l’avance. Et chaque semaine de retard réduit beaucoup le rendement et l’azote fixé par les légumineuses. L’idéal est de semer début août après les récoltes hâtives.

Le rôle des racines dans la formation de la matière organique des sols s’affirme dans les recherches récentes comme étant BEAUCOUP plus important que celui des parties aériennes, feuilles, tiges, branches, pailles, chaumes. En complément des résidus racinaires qui finissent par nourrir la vie des sols et les vers de terre, les racines injectent dans le sol souvent 20 ou 25 % du carbone issu de la photosynthèse dans un phénomène qu’on nomme la rhizodéposition. À ma connaissance, la conférence d’Edwin Scheller organisée par le Cégep de Victoriaville et le Centre de développement d’agrobiologie en 1993 a été une des premières mentions de ce phénomène au Québec. Les rhizodépots servent à nourrir les microbes du sol d’abord, puis la microfaune se nourrissant des microbes et, par la suite, les vers de terre et la méso-faune qui sont à l’échelle suivante de la chaîne trophique du sol. La rhizosphère, zone où a lieu la rhizodéposition, est facile à observer, c’est la terre qui colle encore aux racines quand on les a secouées.

Les vers de terre anéciques suivent les racines profondes pour les décomposer, et les racines profondes se servent de leurs galeries pour envahir le sous-sol. Souvent un vers peut passer dans sa galerie à côté des racines en croissance Les anéciques vivent assez vieux, parfois quelques années, ont des galeries permanentes qu’ils entretiennent en les tapissant de mucus riche en azote et en carbone, et qu’ils restaurent lors de travail du sol. Ils déposent une partie des déjections en surface et proche de la surface, et une autre partie est répartie dans le sol, jusqu’en profondeur. Si le sol est labouré ou travaillé souvent, leur population diminue.

Des apports de matières organiques exogènes à la ferme ou produites sur celle-ci (fumiers) complètent bien leur alimentation. Ils aiment les aliments riches, à rapport C/N bas : résidus de plantes vertes, fumier; ils consomment les pailles et les feuilles sèches mais les matériaux ligneux, fibreux ne les attirent pas beaucoup. Dans des copeaux d’élagage, ils mangent surtout les feuilles.

Les anéciques préfèrent s’alimenter en surface donc plus les matières organiques sont laissées en surface, plus ça leur est favorable. Mais ils mangent aussi dans le sol les matériaux appétants.

Un bémol cependant. Les espèces pérégrines qui ont suivi les colons européens se comportent différemment dans diverses régions du monde. Donc on n’est jamais certain que la recherche effectuée ailleurs nous apporte des informations utiles pour nous. Et le comportement varie dans des sols différents. Par exemple certains sous-sols acides peuvent être peu propices aux vers et aux racines. De fréquents micro-chaulages peuvent aider dans de telles situations. La cohésion du sol et des galeries est plus faible dans du sable grossier ou moyen. Le glaisage ou l’amendement de bentonite peuvent améliorer ces sols. Les vers sélectionnent les argiles et leurs déjections gagnent en stabilité. C’est ce que j’ai fait depuis que j’ai découvert les pratiques de glaisage il y a 40 ans. Ça s’est fait au Saguenay, dans Portneuf, à Bouctouche, entre autres. Voir l’impact sur mon sol de jardin dont l’horizon A atteint 90 cm après 30 ans d’amélioration intensive (Reynolds, La France, 2022, ci-dessous.)

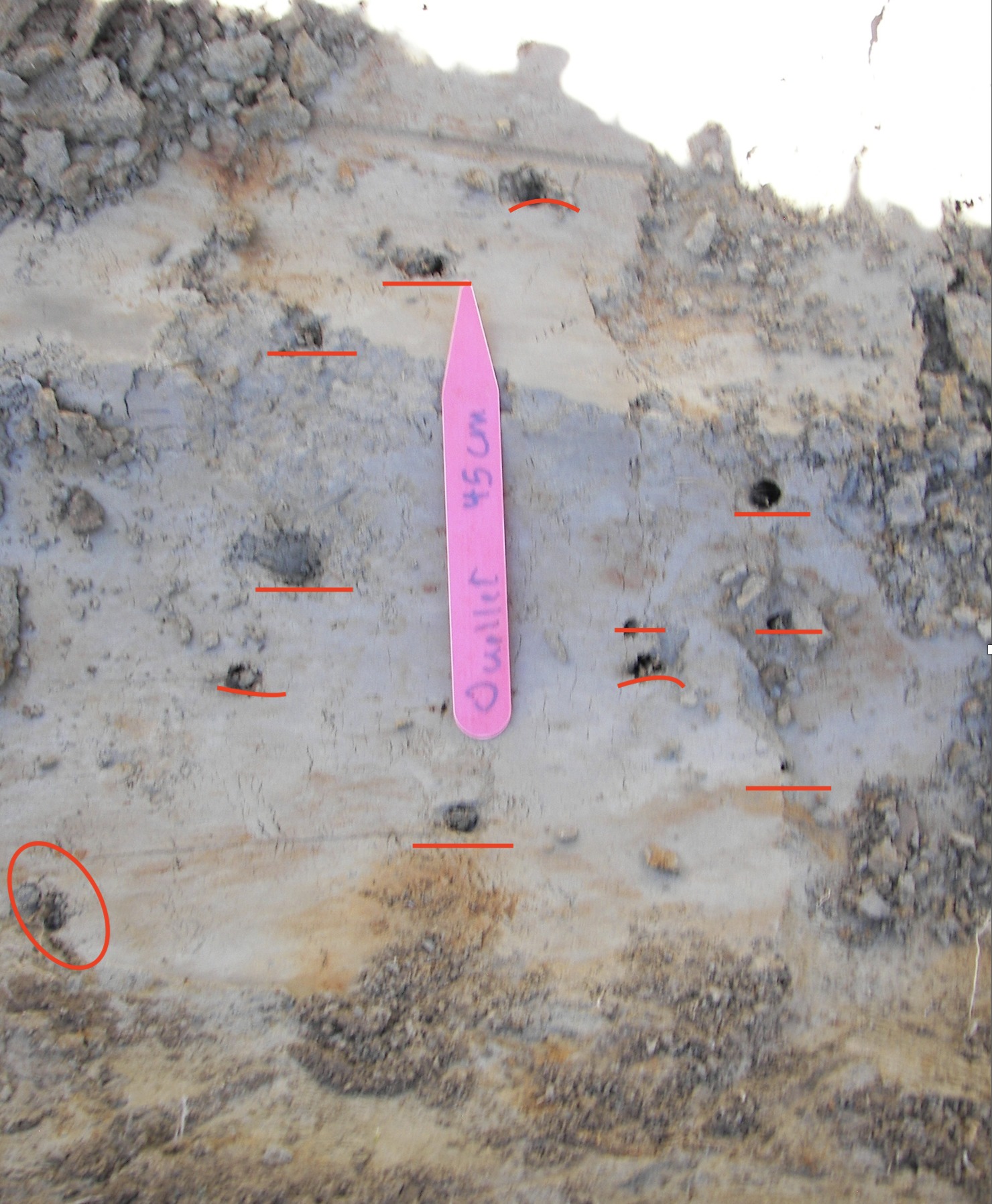

Les trous dans la photo sont situés à 45 cm de profond, dans une prairie des Hautes-Laurentides. Je les ai marqués en rouge. Parfois on observe de tels trous non-entretenus qui sont remplis de sol, habituellement du sol de surface plus riche en carbone. Pour connaitre les vers il faut creuser et aller leur rendre visite.

À suivre. Il y aurait encore beaucoup à dire.

Commentaires