Date de publication originale : 13 janvier 2024

On a longtemps classé Lumbricus terrestris comme une espèce anécique (Bouché) (du mot grec signifiant élastique) c’est-à-dire à mouvement vertical entre le sol profond et la surface.

Aujourd’hui, on le classe plutôt comme épi-anécique. Il s’alimente en majorité de matières organiques en surface, en forêt des feuilles, en prairies des débris de feuillage et de fumier, en champ cultivé du fumier et des résidus superficiels. Au jardin, sur une plate-bande récoltée tard sans résidus en surface, il reste très actif en mangeant des matières organiques fraiches dans le sol, racines, fumier, etc. Il amasse alors des graviers pour couvrir l’entrée de sa galerie ou la recouvre tout simplement de ses turricules (déjections).

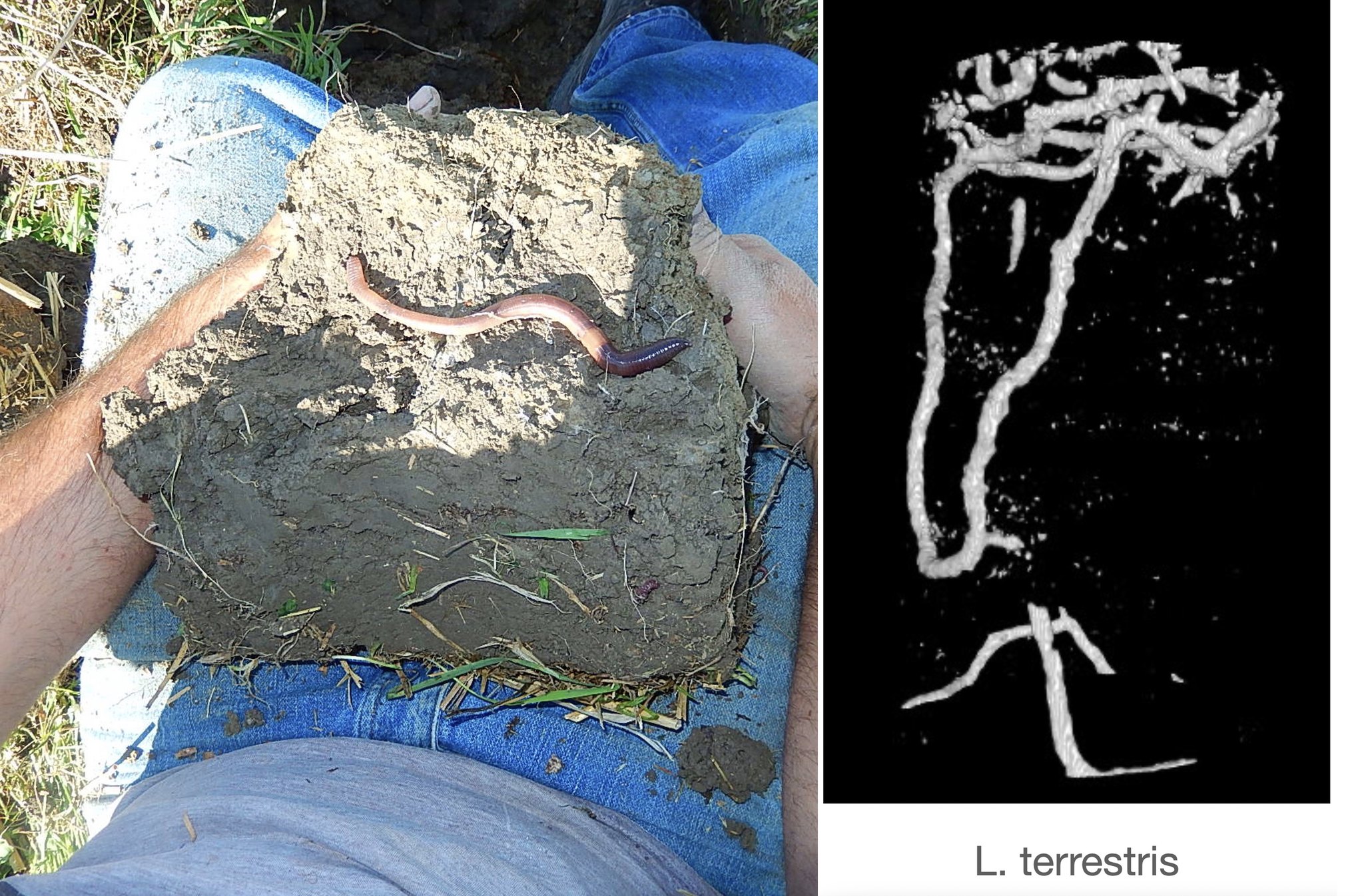

Les galeries sont permanentes, profondes, quasi verticales, diamètre 8-10 mm. Mais la dimension d’un adulte peut varier du simple au triple. Une fois qu’une galerie est creusée, il l’entretient, mais ses activités de fouissage deviennent limitées. La profondeur dépendra de la profondeur du sol et du niveau de la nappe phréatique. On a mesuré de 50 cm à 3 m (souvent 1-2 m). La photo par tomographie ci-dessus (Capowiez et al) est issue d’un cylindre artificiel de 30 cm de profond qui ne présente pas la vraie nature de son activité en profondeur, mais indique bien une activité importante près de la surface. Voir les photos de Kevin Butt de samedi dernier pour les galeries. Les galeries seraient en lien avec la nappe phréatique ce qui aiderait au maintien de l’humidité. Les galeries augmentent la pénétration d’eau, mais accélèrent le mouvement vers la nappe phréatique de nutriments et résidus de pesticides.

Les grands lombrics sont créateurs de porosité par le fouissage, mais aussi d’agrégats stables par les turricules : ils contribuent à la stabilité structurale du sol. On les classe parmi les « ingénieurs des sols ». C’est-à-dire qu’ils créent des conditions favorables à la vie de tous les êtres vivants présents dans les sols.

On décrit le grand lombric comme épi-anécique parce qu’il a deux activités importantes en surface : le prélèvement de nourriture (et son accumulation dans des amas dits "middens", resseres, et parfois cabanes). Et son accouplement. Et il fait ces deux activités en gardant habituellement la queue dans sa galerie. Il est équipé de poils (setae) qui lui permettent de rester accroché à sa galerie. Il est alors capable de se sauver très vite. On croit que L. terrestris est la seule espèce connue en milieu tempéré pour s’accoupler en surface.

Il sort aussi la queue pour rejeter des déjections qui forment des turricules, mais quelques autres espèces ont ce comportement. Selon Marcel Bouché, plus le sol est compact, plus c’est le cas.

Lors de grosses pluies, il peut s’éloigner 20 m de sa galerie; on pense qu’il cherche de nouvelles ressources ou des partenaires non-apparentés pour la reproduction. Lors d’un trajet plus court, il est capable de revenir à reculons et de reprendre sa place dans sa galerie. Quand ils ont vieilli un peu, les juvéniles peuvent aller s’établir plus loin, souvent dans une galerie existante non-occupée.

Le grand lombric préfère ne pas creuser de nouvelles galeries. On comprend donc que les labours fréquents le dérangent et peuvent l’éliminer. Avec des labours occasionnels, il arrive la plupart du temps à rétablir ses galeries.

Il préfère des aliments riches (à rapport C/N bas) comme du fumier, des feuilles vertes, des engrais verts labiles; les feuilles d’arbres ou les pailles seront un deuxième choix. Les matériaux ligneux l’intéressent peu comme aliments, sauf qu’il en intègre dans les amas qui protègent l’entrée des galeries. Il préfère prélever sa nourriture en surface, mais est aussi capable d’en prendre dans le sol, au besoin.

À noter que la grande majorité de la recherche se fait dans 5 pays. Et que le comportement des espèces pérégrines peut être différent selon leur adaptation à divers endroits dans le monde.

Donc s’il n’y a pas de grands lombrics sur une ferme, il faut poser quelques questions pour chercher à comprendre les causes. Mais il faut d’abord connaître un peu ses habitudes de vie.

Denis La France

Expert et enseignant en agriculture biologique

Commentaires